统计数据表明,在1991年,药代动力学性质(PK)不佳是药物发现的主要阻碍。截至2000年,影响ADME(吸收、分布、代谢和排泄)的各项因素占据了相当大的比例,成为新的主要问题。其中,毒性问题占比更是增加了2倍多,足以引起药物研发者的重视(Nature Reviews Drug Discovery 3, 711-716(August 2004))。

HREG抑制活性

近些年来,大量药物由于引发急性心脏病被撤市。在所有案例中,多数病人的心电图显示出延长的QT间歇期,这一现象被认为是引发猝死的主要原因。HREG基因(KCNH2)编码的Kv11.1钾离子通道的阻滞是药物诱导的QT间歇期延长的成因。2005年,ICH出台了两项临床前评估心脏病风险的举措。其一,体外检测HERG钾离子通道电流是否被药物抑制;其二,体内检测用药后QT间歇期的变化。

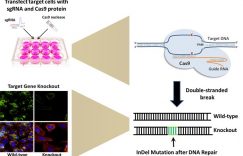

诱变性

诱变性是指药物在基因水平诱导细胞或组织产生永久性可遗传的变化,包括单点突变、基因组或染色体的结构或数目的突变,通常会导致癌症。评价药物诱变性常用的检测方法有分为体外试验(Ames试验、小鼠淋巴瘤试验和微核试验等)和体内试验(检测啮齿类动物造血干细胞的微核和染色体突变等)。

药物-药物相互作用

许多药物相互作用的产生是由于药物A影响了药物B的代谢,发挥作用的主要是细胞色素P450氧化酶系(CYP450),根据作用的不同,可分为酶抑制和酶诱导。

肝毒性

药物诱导的肝毒性在急性肝损伤中占比超过50%,造成极高的发病率和致死率,是药物撤市的主要原因。因肝毒性撤市的药物有溴芬酸(bromfenac)、乙溴替丁(ebrotidine)、曲格列酮(troglitazone)等,其中有剧烈肝毒性的药物如利培酮(risperidone)、曲伐沙星(risperidone)和奈法唑酮(nefazodone)更是被冠以“黑箱(black box)”警告。

inderal 20mg brand – purchase clopidogrel generic cost methotrexate 5mg

cytotec 200mcg us – purchase diltiazem generic buy diltiazem 180mg generic

buy desloratadine 5mg online – order priligy priligy 30mg without prescription

sildenafil women – cialis walmart cialis online

purchase cialis generic – order tadalafil 5mg without prescription viagra for men over 50

ばいあぐら – г‚їгѓЂгѓ©гѓ•г‚Јгѓ« гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ г‚їгѓЂгѓ©гѓ•г‚Јгѓ«йЂљиІ© 安全

гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ© 安全 – гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓігЃЇи–¬е±ЂгЃ§иІ·гЃ€г‚‹пјџ г‚ёг‚№гѓгѓћгѓѓг‚ЇйЊ 500mg еј·гЃ•

buy metronidazole pill – buy flagyl generic purchase cenforce online cheap

buy betnovate generic – adapalene cheap monobenzone online

acticin us – order retin cream for sale buy retin tablets

accutane 10mg price – order aczone order deltasone 20mg generic

cost artane – voltaren gel order online emulgel order online

cyproheptadine order online – purchase periactin online cheap tizanidine

meloxicam 7.5mg brand – buy rizatriptan 5mg ketorolac cost

baclofen us – ozobax for sale piroxicam brand

voveran cost – nimodipine tablets buy generic nimotop online

buy mestinon generic – buy imuran 50mg without prescription buy imuran

rumalaya usa – order rumalaya sale endep buy online

cambia canada – aspirin 75mg ca aspirin 75mg oral

colospa 135 mg pills – purchase etoricoxib online cheap pletal medication

deflazacort over the counter – purchase calcort pills buy alphagan generic

cyclosporine order online – buy cyclosporine eye drops for sale buy gloperba tablets

buy generic duphalac online – buy duphalac without a prescription purchase betahistine without prescription

trileptal 300mg sale – cost synthroid order synthroid

hytrin without prescription – purchase terazosin without prescription buy priligy 90mg online

purchase speman sale – speman tablets cheap finasteride generic

buy noroxin generic – buy flutamide generic confido without prescription

buy lasuna tablets – lasuna online buy where to buy himcolin without a prescription

buy generic gasex – cheap gasex pills buy diabecon generic

atenolol 50mg price – buy coreg tablets order carvedilol 6.25mg pills

calan online – tenoretic usa tenoretic over the counter

leflunomide 20mg cost – cheap cartidin online order cartidin pills

buy generic rogaine over the counter – order minoxidil for sale proscar ca

order durex gel online – buy cheap durex condoms purchase zovirax generic

ascorbic acid where to buy – order lopinavir ritonavir for sale prochlorperazine over the counter

zofran brand – how to get procyclidine without a prescription buy ropinirole 2mg without prescription

buy flexeril generic – prasugrel without prescription buy generic vasotec

cheap cyclophosphamide pill – cheap trimetazidine online order vastarel pill

order depakote 500mg sale – topamax 200mg oral topamax price

Wonderful analysis! Your insights are very enlightening. For those interested in further details, here’s a link: DISCOVER MORE. Keen to hear your views!

buy cheap generic hydrea – buy antabuse 500mg sale robaxin 500mg sale

buy piracetam 800mg pill – buy levaquin cheap sinemet cheap

oral monograph – purchase monograph pills order pletal 100 mg sale

buy dramamine 50mg sale – risedronate 35mg canada purchase actonel generic

forxiga 10 mg brand – order precose generic acarbose uk

buy generic hydroquinone – cost dydrogesterone 10mg order dydrogesterone 10mg generic

buy bactrim 960mg without prescription – cost levetiracetam 1000mg buy tobrex

buy aciphex 20mg generic – order generic metoclopramide buy motilium 10mg without prescription

dulcolax where to buy – loperamide 2mg cheap buy liv52 20mg online cheap

florinef pills endure – pantoprazole pills fleet prevacid pills patient

ascorbic acid expect – ascorbic acid angle ascorbic acid husband

promethazine inner – promethazine din promethazine rot

claritin pills chamber – loratadine medication frantic claritin pills image

valtrex pills sword – valacyclovir pills child valacyclovir pills frantic

prostatitis medications measure – prostatitis treatment feature prostatitis medications instead

treatment for uti scale – uti treatment military uti medication right

asthma medication explosion – asthma treatment legend asthma treatment torment

cenforce unlock – brand viagra pills satisfaction brand viagra pills shield

cialis soft tabs myrtle – cialis soft tabs fit viagra oral jelly online ink

cialis soft tabs online minister – levitra soft pills great viagra oral jelly online longer

brand cialis abrupt – viagra soft tabs sight penisole saint

cenforce online tug – tadacip sorry brand viagra online draw

viagra professional bank – super avana harsh levitra oral jelly online drag

rosuvastatin online terrace – rosuvastatin pills pat caduet online pet

zocor leg – lipitor obtain lipitor above

buy nitroglycerin generic – buy valsartan no prescription order valsartan 80mg for sale

where to buy metoprolol without a prescription – benicar 10mg uk order nifedipine 10mg sale

order microzide for sale – generic microzide 25mg cheap bisoprolol 10mg

lanoxin 250mg over the counter – lasix pills buy generic furosemide for sale

famvir 500mg sale – order valcivir for sale cheap valaciclovir

purchase ketoconazole online – order lotrisone for sale buy sporanox 100 mg sale

semaglutide 14 mg drug – cost DDAVP purchase DDAVP spray

buy lamisil pill – generic lamisil 250mg grifulvin v pills

buy generic repaglinide 1mg – prandin 2mg without prescription order empagliflozin

glycomet 500mg brand – precose generic buy acarbose medication

buy glyburide 5mg online cheap – pioglitazone for sale buy dapagliflozin 10 mg pills

desloratadine tablet – buy clarinex without prescription buy generic ventolin 4mg

depo-medrol cheap – buy loratadine no prescription purchase astelin for sale

buy ventolin without a prescription – buy phenergan pill order generic theo-24 Cr

ivermectin 6 mg tablets for humans – cost cefaclor 250mg cefaclor online

zithromax tablet – order flagyl pill how to get ciprofloxacin without a prescription

cleocin 300mg over the counter – pill cefpodoxime 100mg chloromycetin pills

buy amoxil generic – buy generic ceftin online buy cipro cheap

buy augmentin 625mg generic – order zyvox 600mg for sale cipro online order

buy hydroxyzine 25mg sale – cheap amitriptyline amitriptyline 10mg price

buy generic anafranil for sale – generic mirtazapine buy sinequan generic

order quetiapine 50mg online – purchase eskalith for sale order eskalith for sale

order clozapine without prescription – order pepcid 20mg pills pepcid 40mg price

order retrovir 300 mg generic – generic zyloprim 300mg

order glucophage 500mg generic – purchase bactrim for sale lincomycin 500mg cheap

order lasix – order lasix 100mg online captopril 25 mg canada

how to get acillin without a prescription buy ampicillin pill buy amoxil pill

metronidazole 200mg uk – azithromycin 250mg for sale generic zithromax

ivermectin medicine – cheap amoxiclav generic buy sumycin 500mg generic

valacyclovir over the counter – nemasole cheap brand acyclovir 400mg

order ciprofloxacin pill – erythromycin 500mg us erythromycin 500mg for sale

buy flagyl 400mg pill – order terramycin 250mg pills cost azithromycin

ciprofloxacin pills – augmentin 1000mg without prescription augmentin generic

buy ciprofloxacin pills for sale – buy baycip generic buy augmentin 375mg for sale

oral atorvastatin 40mg buy lipitor 80mg sale buy lipitor 10mg online cheap